Vous qui en vacances visitez l’Ile de Ré et ses plages, connaissez-vous la triste histoire des prêtres déportés dans cette île ou plutôt sur des « pontons » ancrés en mer ?

Il s’agit de l’histoire de notre ancêtre Pierre Denis LANQUETIN, prêtre né aux Longevilles vers 1750.

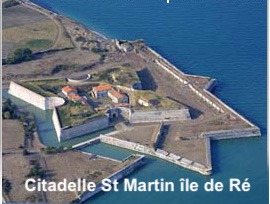

A la Révolution, comme de nombreuses villes de France, l'île de Ré et sa principale ville changent de nom et deviennent "Révolution", pas moins ! Mais sa citadelle reste une prison complémentaire de celle de la ville de Rochefort rapidement trop petite. Arrivent, en 1792, les premiers détenus : les prêtres qui refusent de prêter serment à la Constitution civile du Clergé. Le député VOIDEL donne le nom de "réfractaires" à ces ecclésiastiques, les accusant "de former une ligue contre l'Etat sous prétexte de religion". La déportation des réfractaires est entérinée le 26 août 1792 par l'Assemblée législative.

Un prêtre réfractaire

Alexandre BILLARD DE VEAUX (1773-1833), ancien chef de division de l'Armée Catholique et Royale, s'étonnera ultérieurement de la réaction de l'Eglise face à la Constitution civile du Clergé : "parfaitement étranger à la théologie je ne comprends pas encore aujourd'hui comment la cour de Rome défendit au clergé français de prêter un serment sanctionné par le roi et qu'elle autorisera plus tard à prêter au Premier Consul". C'est vrai qu'une réaction plus mesurée de l'Eglise romaine, craignant de voir les idées du "Siècle des Lumières" l'emporter peu à peu eu pu éviter aux prêtres de nos campagnes d'être devant un choix dramatique : obéir à Rome selon leurs obligations religieuses ou accompagner les souhaits de leurs ouailles pour qui la Révolution était un espoir de changement.

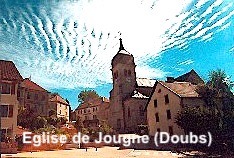

A Ré, les prêtres réfractaires s'entassent dans la forteresse de Saint-Martin. En 1793, l'un d'eux, Pierre Denis LANQUETIN âgé de 55 ans arrive à l'Ile de Ré. Prêtre, ancien curé de la paroisse de Jougne, dans le département du Doubs, né aux Longevilles Mont d'or, il est poursuivi comme « perturbateur de l'ordre public". En mai 1794, huit cent prêtres sont enfermés sur des pontons. Ils y sont "comme des harengs dans un baril".

Le tableau ci-dessous (Louis DUVEAU, musée de Rennes) représente une messe célébrée sur ces pontons.

Les conditions de détention y sont si effroyables qu'ils demandent au Comité de Salut public "de leur faire donner de la paille, chose que l'on ne refuse pas à des criminels". Le nombre de prêtres réfractaires va en s'accroissant si bien qu'en 1798, les 1 023 prêtres qui "croupissaient sur les Pontons de Rochefort" sont transférés dans la Citadelle Saint-Martin où "ils furent entassés à plus de 1 000 dans des locaux prévus pour 500". Trois cents d'entre eux trépassent. Le 15 juillet 1801 la signature du Concordat signifie la liberté retrouvée pour les prêtres et Pierre Denis LANQUETIN qui a survécu peut regagner sa Franche-Comté natale et la paroisse de Jougne. Une plaque rappelle ce triste épisode de l’Histoire de France.

Comme le dira BILLARD DE VEAUX, on aurait pu éviter ces épisodes peu reluisants de notre Histoire mais caractéristiques des affrontements dus aux convictions politiques et religieuses de ces époques troublées.

Georges LANQUETIN

https://georgeslanquetin.fr/histoire/iledeRe/pierreDenisLQ.html

Contact : glanquetin@nordnet.fr